Der Ursprung der heutigen Universitätsbibliothek mit weit über fünf Millionen Bänden, 14 Fachbibliotheken und vier Lernzentren liegt im Bücherbestand der mittelalterlichen Artistenfakultät. Diese vermittelte die „Septem artes liberales“ – Voraussetzung für ein Studium an den höheren Fakultäten für Theologie, Jurisprudenz oder Medizin. Auch ärmeren Studenten sollte so der Zugang zur Bildung ermöglicht werden.

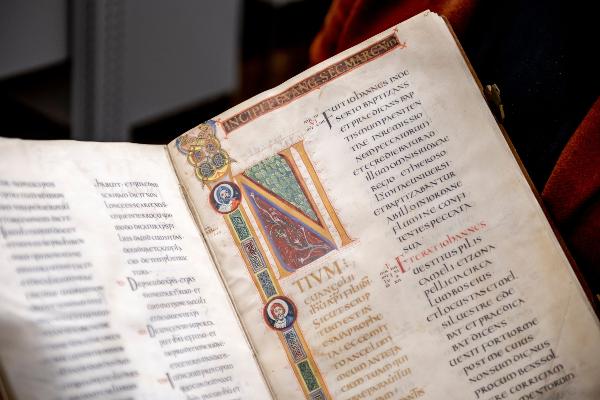

Die Bibliothek war als sogenannte Pultbibliothek organisiert: Bücher waren angekettet und nur vor Ort nutzbar. Ab dem späten 15. Jahrhundert entstanden erste Kataloge, und der Bestand wurde kontinuierlich erweitert.

Im 16. Jahrhundert war die Universität ein Zentrum der Gegenreformation. Ketzerische Werke wurden nicht verbannt, sondern bewusst zur Auseinandersetzung in Disputationen genutzt. Mit der zunehmenden Dominanz der Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert änderte sich dies: Literatur, die nicht den Glaubensgrundsätzen entsprach, wurde entfernt oder zerstört, weltlich orientierte Professoren verloren den Zugang.

Trotz der Auflösung des Jesuitenordens 1773 blieb ihr Einfluss bestehen. Erst mit dem Umzug der Universität nach Landshut im Jahr 1800, lange von reformfreudigen Professoren gefordert, sollte auch ein geistiger Neuanfang gelingen.

In Landshut erlebte die Bibliothek einen Professionalisierungsschub: Der Bestand wurde katalogisiert und durch die Säkularisation 1802/03 stark erweitert – auf rund 120.000 Bände, was sie zur drittgrößten Universitätsbibliothek im deutschsprachigen Raum machte.

1826 verlegte König Ludwig I. die Universität nach München. Zunächst im Jesuitenkolleg untergebracht, zog die Bibliothek 1840 in das neue Hauptgebäude an der Ludwigstraße ein – in das heutige Domizil der Fachbibliothek für Philosophie und Theologie. Schon bald wurde der Platz knapp, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg. Bücher mussten in zwei Reihen gestapelt werden.

Die Erweiterung des Hauptgebäudes (1908/09) brachte kurzfristige Entlastung: Ein neues Magazin bot Platz für 150.000 Bände, und die Lesesäle wurden erweitert. Doch die wachsenden Studierendenzahlen führten erneut zu Platzmangel. Die 1930 erworbene Villa Brakl am Beethovenplatz, heute die moderne Medizinische Lesehalle, war eine Maßnahme zur Entlastung.

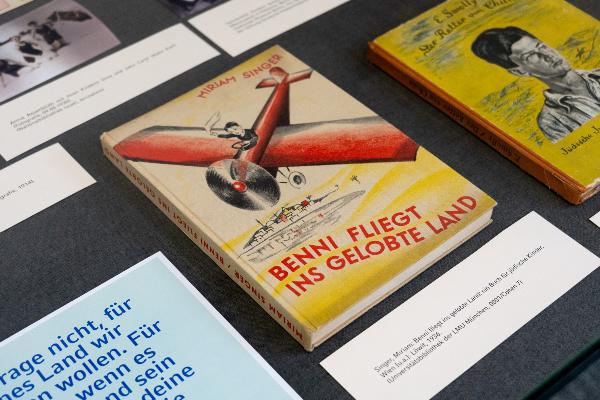

Am 10. Mai 1933 verbrannten auch LMU-Studierende auf dem Königsplatz Bücher „undeutscher“ Autoren. Diese verschwanden zwar nicht aus der Bibliothek, wurden jedoch im „Remota“-Bestand separiert und nur noch für wissenschaftliche Zwecke zugänglich gemacht.

Die Mitarbeitenden der Bibliothek zeigten wenig politischen Eifer. Auch unter dem neuen Direktor Joachim Kirchner, einem NSDAP-Mitglied, blieb die Bibliothek weitgehend unpolitisch – wenn auch seine Leitung problematisch war. Immerhin gelang es ihm, wertvolle Bestände vor den Bombenangriffen zu sichern. Dennoch wurde 1944 ein Drittel des Gesamtbestands bei zwei Bombenangriffen auf München zerstört.

Nach dem Krieg entstanden zunehmend dezentrale Seminarbibliotheken, was die Rolle der Zentralbibliothek schwächte. Das Hochschulgesetz von 1974 sollte das ändern: Der gesamte Bestand sollte der UB zugeführt werden – trotz großen Widerstands. 1980 wurde dies endgültig durchgesetzt. In der Folge entstanden große Fachbibliotheken, etwa die Bibliothek für Psychologie, Pädagogik und Soziologie im „Schweinchenbau“.

Mit der Jahrtausendwende übernahm die UB eine Vorreiterrolle im Bereich digitaler Medien – als erste Bibliothek in Deutschland bot sie E-Books an. Später folgte ein Publikationsserver für Dissertationen.

Die Corona-Pandemie 2020 beschleunigte die Digitalisierung rasant: Der Betrieb musste kurzfristig eingestellt werden, digitale Angebote wurden stark ausgebaut und verzeichneten hohe Zugriffszahlen.

Heute ist die UB nicht nur ein Ort des Wissens, sondern auch sozialer Treffpunkt, Lernraum und kulturelles Zentrum – mit regelmäßigen Ausstellungen aus dem reichen Bestand der Bibliothek und des Universitätsarchivs.