Judaistik-Bibliothek: Restitution von Raubgut

16.09.2025

Mit der Rückgabe eines geraubten Hebräisch-Lehrbuchs an die Israelitische Kultusgemeinde setzt die LMU-Judaistik ein Zeichen bei der Aufarbeitung von NS-Unrecht.

16.09.2025

Mit der Rückgabe eines geraubten Hebräisch-Lehrbuchs an die Israelitische Kultusgemeinde setzt die LMU-Judaistik ein Zeichen bei der Aufarbeitung von NS-Unrecht.

Torah ve-hayim – das ist der Titel eines kleinen Büchleins im Oktavformat, das Professor Ronny Vollandt im September 2025 an Charlotte Knobloch überreicht. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München (IKG) ist bewegt: „Ich kann mich nur begeistern! Das ist ja nicht zu glauben“, sagt sie, als sie durch das Hebräisch-Lehrbuch blättert.

Dieses gehörte einst der Israelitischen Volksschule in München – in die Knobloch, damals Charlotte Neuland, 1938 noch für kurze Zeit eingeschult wurde und die Teil der Kultusgemeinde war.

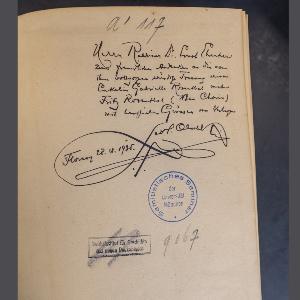

Auch die Paleografia Ebraica des Gelehrten Carlo Bernheimer aus Florenz hat Vollandt an den St.-Jakobs-Platz in München mitgebracht, um der Präsidentin zu zeigen, welche Schätze noch in der Bibliothek der Judaistik lagern. Auch dieses Buch weckt bei Charlotte Knobloch Erinnerungen. Es enthält eine in kunstfertiger Kurrentschrift ausgeführte Widmung: Bernheimers Werk war der Dank des italienischen Romanisten, Buchantiquars und Verlegers Leonardo Olschki an den Rabbiner Dr. Ernst Ehrentreu für die Eheschließung von Olschkis Enkeltochter Gabriella Rosenthal mit dem später renommierten Münchner Religionswissenschaftler und Journalisten Fritz Rosenthal – besser bekannt als Schalom Ben-Chorin.

„Ich erinnere mich an Rabbi Ehrentreu, als er auf der Kanzel der Synagoge in München predigte“, sagt Charlotte Knobloch. Und auch Gabriella Rosenthal ist ihr als eine „bildhübsche Frau“ in Erinnerung.

Die Widmung von Leonardo Olschki an den Rabbiner Ernst Ehrentreu. Der durchgestrichene Stempel verweist auf das „Reichsinstitut für die Geschichte des neuen Deutschlands“. | © LC Productions/LMU

Torah ve-hayim, was so viel heißt wie „Torah und Leben“, war bis zur Restitution an die IKG am 2. September 2025 Teil einer rund 200 Werke umfassenden Sammlung, die sich im Buchbestand der Judaistik am Institut für den Nahen und Mittleren Osten der LMU befindet. Auch die Paleografia Ebraica ist darunter.

Das Besondere an den Büchern literaturwissenschaftlichen, historischen oder religiösen Inhalts: Die Nationalsozialisten haben sie geraubt. Noch heute verunziert der Stempel mit Adler und Hakenkreuz die Bücher wie ein Stigma. Ihre eigentlichen Besitzerinnen oder Besitzer stammten aus den unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands – aus Stettin, Königsberg, Berlin oder München. Zumindest kann man diese Aussage für die Werke treffen, die Besitzervermerke, ex libris oder Widmungen enthalten.

Wie etwa die Bibel von Moritz Schiel, in der sich die Zueignung seiner Mutter anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes findet. Von Schiel selbst gibt es neben dieser Widmung und dem handschriftlichen Besitzeintrag „Meier ben Avraham Mausche, Moritz Schiel, geb. 23.4.1860 zu Gröbzig Anhalt" nur die spärlichen Informationen, die die „Central Database of Shoah Victims’ Names“ der Gedenkstätte Yad Vashem bereithält: Aufenthalt in Hildesheim während des Krieges, mit Transport VII/1, Zug Da 75 am 23.7.1942 aus Hannover nach Theresienstadt deportiert und ermordet.

Manche Bücher haben außer dem Nazistempel keinerlei Kennzeichnung und werden wahrscheinlich nie zu ihren eigentlichen Besitzern oder deren Nachfahren zurückfinden.

Nicht zuletzt aus Gründen der Erinnerungskultur haben Ronny Vollandt und seine Kollegin Sarah Lemaire die systematische Erfassung der Bücher, die Recherche ihrer Vorbesitzer und deren Nachkommen vorangetrieben. Bücher ohne Kennzeichnung und solche, bei denen es keine Nachkommen gibt, tragen sie in die Datenbank „Lost Art“ ein.

Lemaire, die in den vergangenen 20 Jahren viel Zeit in die Suche nach Nachkommen von Menschen wie Schiel gesteckt hat, betont, dass sie und ein Kollege zunächst durchaus „mit einer gewissen Euphorie, dass wir die Bücher bald wieder zurückgeben können“ gestartet seien. „Jetzt ist es schon ein bisschen schade, dass wir außer dem Lehrbuch bisher kein einziges Buch restituieren konnten.“

Wie zum Beispiel die sechs Werke aus der Bibliothek des Rabbiners Hermann Vogelstein, der unter anderem in Königsberg gewirkt hatte und dessen Enkelkinder – eines davon ebenfalls mit dem Vornamen Hermann – Lemaire in den USA ausfindig machen konnte. Leider blieb ihre Mail mit dem Ziel, Kontakt aufzubauen und die Bücher zurückzugeben, unbeantwortet. „Wir sind auch einfach viel zu spät dran“, sagt sie.

Immerhin konnte Sarah Lemaire einiges über den Rabbiner in Erfahrung bringen, der 1942 in New York verstorben ist. Denn dessen Schwester berichtet in ihrer Autobiografie vom Schicksal ihres Bruders und seiner Familie. (Julie Braun-Vogelstein: Was niemals stirbt. Gestalten und Erinnerungen. Stuttgart 1966)

Eigentlich wollte Vogelstein Deutschland und seine Gemeinde nicht verlassen und mit dieser ins KZ gehen. Nur aufgrund einer „Erpressung“ durch seine Ehefrau, die in diesem Fall ebenfalls bleiben wollte, entschloss er sich zur Flucht über England in die USA, wo er schon bald starb. Vor allem das Zurücklassen seiner Bibliothek muss ihm laut der Autobiografie sehr wehgetan haben – lediglich eine winzige Bibel begleitete ihn auf dem Weg ins Exil.

Wie die Bücher schließlich an die LMU gelangt sind, das hat mit dem sogenannten „Reichsinstitut für die Geschichte des Neuen Deutschlands“ zu tun. Es wurde 1935 von dem Historiker und LMU-Alumnus Walter Frank in Berlin gegründet und hatte mit dem „Institut zur Erforschung der Judenfrage“ Ableger in Frankfurt am Main und in München – hier in unmittelbarer räumlicher und personeller Nähe zur LMU.

„Das Institut war der Versuch der Nationalsozialisten, ihre antisemitische Propaganda wissenschaftlich zu untermauern“, sagt Ronny Vollandt. „Zu diesem Zweck war wohl auch die Bibliothek mit Büchern aus dem jüdischen Kulturkontext gedacht.“ Ziel des Instituts war es, so Vollandt, die Legitimation für Diskriminierung, Enteignung, Vertreibung und Vernichtung zu liefern. Auch ist er sich sicher, dass besonders wertvolle Stücke – wie etwa kostbare Torah-Rollen – nach dem Raub zwecks Devisenbeschaffung verkauft wurden.

Dr. Sven Kuttner, der in der Universitätsbibliothek (UB) für die Historischen Sammlungen zuständig ist, geht sogar davon aus, dass die Büchersammlung in erster Linie dem Prestige dienen sollte, um der Einrichtung einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. „An den antisemitischen Grundausrichtungen solcher Institutionen hat das wenig geändert. Überzeugte Nationalsozialisten brauchen für ihr Weltbild keine Bücher“, betont Kuttner.

Die UB war übrigens unter seiner Ägide eine der ersten Universitätsbibliotheken in Deutschland, die sich seit Ende 2000 mit der Erfassung ihrer Raubbestände – immerhin 14 Regalmeter in der Bibliothek des Historicums – befasst hat.

Er geht davon aus, dass die das Judentum betreffenden Bücher aus dem Bestand des Reichsinstituts nach 1945 auf einem sehr kurzen Dienstweg aus dem Historischen Seminar in den Fachbereich Semitistik gelangt sind. Franz Schnabel, der 1947 den Lehrstuhl für Neuere Geschichte des Historischen Seminars übernommen hatte, war mit dem Ordinarius für Semitistik, Anton Spitaler, bekannt. „Es ist gut möglich, dass Schnabel die Bücher wegen der fachlichen Ausrichtung an Spitaler übergeben hat – allerdings ohne dies zu dokumentieren“, mutmaßt Kuttner. „Es existieren auf jeden Fall keine Aufzeichnungen dazu.“

Nur wenige Bücher konnten bisher restituiert werden, darunter Werke, die an eine Familie in Tel Aviv geschickt wurden. Die Großeltern hatten während der Shoah einen gewaltsamen Tod erlitten. „Für Nachkommen kann die Rückgabe sehr wichtig sein, denn ein Buch kann der letzte materielle Verbindungspunkt zu den ermordeten Verwandten sein. Bücher spielen daher auch emotional eine wichtige Rolle“, weiß Kuttner.

Die Bibliotheksverantwortlichen haben die Opferrolle nach dem Krieg quasi umgekehrt und das Narrativ gepflegt, dass sie durch den Bestandsverlust aufgrund von Bombardierungen der Bibliotheken selbst Opfer seien. Damit konnte man die eigene Verantwortung vom Tisch wischen.Dr. Sven Kuttner

Für viele UB-Direktoren in den Nachkriegsjahren sei dieser Aspekt und die Beschäftigung mit der Provenienz der Bücher allerdings kein Thema gewesen, sagt Kuttner. Und dies, obwohl bekannt gewesen sei, dass es Bücher in der Bibliothek gab, die ihren jüdischen Besitzenden geraubt worden waren.

Mehr noch: „Die Bibliotheksverantwortlichen haben die Opferrolle nach dem Krieg quasi umgekehrt und das Narrativ gepflegt, dass sie durch den Bestandsverlust aufgrund von Bombardierungen der Bibliotheken selbst Opfer seien. Damit konnte man die eigene Verantwortung vom Tisch wischen“, so Kuttner.

Erst in den 1980er-Jahren hätten junge Bibliothekare sich mit der Aufarbeitung und Erfassung beschäftigt – zum Teil gegen den Widerstand von älteren Kollegen.

Heute gibt es normierte Verfahren zur Erfassung von Büchern mit Praktiken, die auch Vollandt, Lemaire und Kuttner angewendet haben, um die Werke nach Möglichkeit zurückzuführen. Wenn dies nicht möglich ist, weil es keine Nachkommen oder Institutionen als Rechtsnachfolger gibt, werden die Bücher in der in Magdeburg etablierten Datenbank Lost Art gemeldet.

Die Bücher, die bislang nicht restituiert werden konnten, lagern konservatorisch entsprechend geschützt im Magazin des Historicums. Vielleicht kehren doch einige einmal dorthin zurück, wo sie hingehören: zu den Nachkommen der Naziopfer.

Geraubte Bücher kamen aber nicht nur durch das besagte Reichsinstitut in die Bibliothek. Sogenanntes sekundäres Raubgut gelangte auch in Form von Antiquariatsankäufen nach dem Krieg in den Bestand, um zum Beispiel fehlende Bücher zu ersetzen. „Auch bei den Antiquariaten spielte die Provenienz in der Regel keine Rolle“, sagt Sven Kuttner.

Viele Bücher gingen zudem für hohe Summen bei Auktionen über den Tisch. Wie profitorientiert hier mit Raubgut verfahren wurde, zeigt der Fall einer über 500 Jahre alten Bibel, die ursprünglich aus dem Besitz des Münchner Rabbiners Cossmann Werner stammte und zum Bestand der Israelitischen Kultusgemeinde gehörte.

Das kostbare Werk hatten nationalsozialistische Rollkommandos im Zuge der Pogromnacht am 9. November 1938 gestohlen. Große Teile von Werners Bibliothek und weiterer geraubter Bücher, die in den 1950er-Jahren von der Stadtbibliothek restituiert worden waren, fielen 1970 einem Brandanschlag auf das jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße 27 zum Opfer, bei dem auch sieben jüdische Menschen zu Tode kamen.

In einem Interview mit der Jüdischen Allgemeinen sagte Charlotte Knobloch 2020, dass als Folge die „wenigen Bücher aus der Bibliothek, die noch irgendwo im sogenannten freien Markt kursieren, für fragwürdige Sammler noch wertvoller geworden“ seien.

Tatsächlich sollte die Bibel von Cossmann Werner am 7. November 2020 in München versteigert werden. Nicht nur die Wahl des Datums – zwei Tage vor dem Jahrestag der Pogromnacht –, auch der Aufrufpreis von 15.000 Euro für ein geraubtes Werk ist an skrupelloser Geschmacklosigkeit und Geschäftemacherei nicht zu überbieten. Ein Gemeindemitglied konnte sich jedoch mit dem Auktionshaus einigen. Die Bibel gelangte nicht in die Auktion und wurde von diesem Mitglied angekauft, um eines Tages als Dauerleihgabe in der Synagoge sichtbar aufbewahrt zu werden.

Der erste Schritt bei der Beschäftigung mit einer historischen Handschrift, einer Quelle, ist für mich immer, dass ich die Provenienz prüfe: Wo kommt die Quelle her, welchen Weg hat sie hinter sich?Prof. Dr. Ronny Vollandt

Ronny Vollandt bestätigt die Praktiken im Handel mit Kunstgegenständen und betont die Rolle des Forschenden in diesem Kontext: „Der erste Schritt bei der Beschäftigung mit einer historischen Handschrift, einer Quelle, ist für mich immer, dass ich die Provenienz prüfe: Wo kommt die Quelle her, welchen Weg hat sie hinter sich?“

Gerade im Bereich des Nahen und Mittleren Ostens sei diese Prüfung aufgrund der aktuellen, sehr wechselhaften und politisch gefährlichen Situation umso wichtiger: „Vor einigen Jahren sind bei einer Sammlung in London jüdische Handschriften aus einem afghanischen Kontext aufgetaucht. Da ist die Provenienz schwer zu klären“, sagt Vollandt. Für ihn gilt daher: „Ich beschäftige mich mit solchen Quellen wissenschaftlich nicht. Denn ich möchte nicht, dass Schriften oder Textfragmente durch meine Forschung und Publikation der Ergebnisse noch an Wert gewinnen. Damit befeuere ich nur den Schwarzhandel.“

Um Studierende hierfür zu sensibilisieren, ist ihm auch die Verankerung der Provenienzforschung in der universitären Lehre sehr wichtig. So gab es bereits ein Seminar, das sich mit der Provenienzforschung befasst, flankiert durch eine Übung zum NS-Raubgut, das in der Judaistik vorhanden ist. „Wir wollen zudem Ausstellungen konzipieren, die von den Studierenden kuratiert werden. So kann man den Themenkomplex sehr gut in die Lehre integrieren.“

Charlotte Knobloch begrüßt die Initiative der Judaistik, die Bücher zu restituieren. Und sie betont: „Es könnte noch viel mehr passieren. Es gibt sicherlich viele Kulturgüter, die wir nicht kennen.“ Sie fürchtet, dass die nachkommenden Generationen ansonsten keine Beziehung zu dem Themenkomplex der geraubten Kulturgüter haben könnten.

Sie hofft auf jeden Fall, dass das Büchlein, das sie nun in Händen halten kann und für das sie sich einen besonderen Platz in der IKG wünscht, vielleicht ein kleines Highlight bei einer Ausstellung sein könnte. Beim Treffen mit Ronny Vollandt hat die Präsidentin schon einmal Möglichkeiten ausgelotet, wie man die Bücher in einem größeren Kontext ausstellen könnte und welche weiteren Institutionen für eine Teilnahme daran infrage kämen. Damit die Bücher und ihre einstigen Besitzerinnen und Besitzer nicht in Vergessenheit geraten.

Lesen Sie auch: Verlorene Bücher, geraubte Heimat