Vom Hörsaal in den Konzertsaal

22.05.2024

Studierende der Musikwissenschaft gestalten im Rahmen eines Projektseminars ein Programmheft für die Münchner Philharmoniker.

22.05.2024

Studierende der Musikwissenschaft gestalten im Rahmen eines Projektseminars ein Programmheft für die Münchner Philharmoniker.

mit Rebecca Friedman (Spielfeld Klassik der Münchner Philharmoniker, r.) und Jan Golch (2. v. r.). | © Tobias Hase

Am Abend, kurz vor seinem Auftritt, ist Nikolaos Therimiotis, Student der Musikwissenschaft an der LMU, noch etwas nervös. Der Probensaal der Isarphilharmonie ist voll besetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind gekommen, um die Konzerteinführung zu hören, die Studierende der LMU einmal jährlich gestalten. Der Auftritt selbst gelingt dann ganz souverän: Therimiotis spricht über die Kindertotenlieder von Gustav Mahler zu Texten des Dichters Friedrich Rückert und vermittelt dem Publikum einen lebendigen Eindruck von der stilistisch eingesetzten Gegenläufigkeit musikalischer und sprachlicher Motive in Mahlers Werk.

Nach Therimiotis spricht seine Kommilitonin Pia von dem Borne über den früh verstorbenen und von den Dirigenten erst spät entdeckten Hans Rott und die Einflüsse verschiedener Zeitgenossen, die für sein Werk wichtig waren und auf deren musikalische Ideen er selbst wiederum eingewirkt hat – maßgeblich zum Beispiel auf Gustav Mahler.

Begleitend spielt Benjamin Röder, ebenfalls Student der Musikwissenschaft, Passagen aus den vorgestellten Stücken ein, um die stilistischen Besonderheiten, die seine Kommilitonen in den Vorträgen herausgearbeitet haben, für das Publikum hörbar und erfahrbar zu machen. Die Konzerteinführung kommt bei den Zuhörenden so gut an, dass sich im Anschluss ein reger Austausch ergibt.

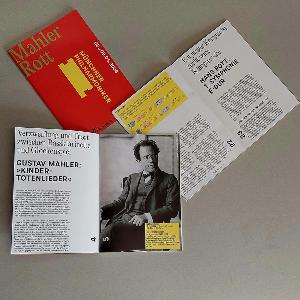

Mahlers Kindertotenlieder und Rotts Symphonie Nr. 1 in E-Dur stehen für diesen und den nächsten Abend auf dem Programm der Münchner Philharmoniker. Und auch diejenigen, die sich die Konzerteinführung entgehen ließen, können im Konzertsaal musikwissenschaftlich fundierte und zugleich unterhaltsame Texte über die ausgewählten Stücke und ihre Komponisten lesen: Im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen den Münchner Philharmonikern und dem Institut für Musikwissenschaft der LMU haben fünf Studierende das Programmheft gestaltet, das am Konzertabend in der Isarphilharmonie verkauft wird und auch online verfügbar ist. In einem Seminar bei Studiengangskoordinator Jan Golch haben sie gemeinsam das Konzept des Heftes entwickelt, Themen festgelegt und die Texte geschrieben.

Wir veröffentlichen um die 30 Konzertprogrammhefte im Jahr, und dieses eine Heft, das von den Studierenden gestaltet wird, hat einen besonderen Stand, auch bei der Direktion. Alle freuen sich immer schon auf das sogenannte ‚Studi-Heft‘, jeder ist gespannt, wie es dieses Mal aussieht. Die Studierenden bringen eine neue Perspektive ein, auch für das Konzertpublikum.Christine Möller , Programmheftredaktion, Münchner Philharmoniker

wurde von der Studierenden konzipiert und getextet. | © LMU/Institut für Musikwissenschaft

Das Seminar wird dieses Jahr bereits zum sechsten Mal angeboten. „Es hat sich mittlerweile etabliert“, sagt Jan Golch. „Über die Jahre ist es zu einer richtigen Institution geworden.“ Golch betreut das Projekt gemeinsam mit zwei Kolleginnen von den Münchner Philharmonikern: Christine Möller von der Programmheftredaktion und Rebecca Friedman von Spielfeld Klassik, dem Musikvermittlungsprogramm. „Wir veröffentlichen um die 30 Konzertprogrammhefte im Jahr, und dieses eine Heft, das von den Studierenden gestaltet wird, hat einen besonderen Stand, auch bei der Direktion. Alle freuen sich immer schon auf das sogenannte ‚Studi-Heft‘, jeder ist gespannt, wie es dieses Mal aussieht“, erzählt Möller. „Die Studierenden bringen eine neue Perspektive ein, auch für das Konzertpublikum.“

Zu Beginn des Seminars analysieren sie gemeinsam bereits bestehende Programmhefte und diskutieren, was sie selbst von einem gelungenen Text erwarten. In einer ersten Übung verfassen die Studierenden Texte zu anderen Musikstücken, die dann in großer Runde besprochen werden. Im nächsten Schritt entwickeln sie ein Grundkonzept für das Programmheft, legen eine Dramaturgie fest, teilen Themenschwerpunkte und Rechercheaufgaben auf und steigen erst dann in die eigentliche Textarbeit ein. Nach einer ersten Abgabe werden die Texte in einer Redaktionskonferenz ausführlich besprochen, danach noch einmal überarbeitet und erneut eingereicht, bevor sie dann in die Grafik und in den Druck gehen.

Es gilt, einen Blick für das Spezielle zu entwickeln – wie kann ich als angehende Musikwissenschaftlerin mein analytisches Handwerk einsetzen und das Besondere an einem Stück, einem Komponisten, einer Dirigentin oder Solistin spannend vermitteln?Jan Golch, Studiengangskoordinator Musikwissenschaft

„Das Programmheft hat für die Konzertbesucherinnen und -besucher dann einen Mehrwert, wenn es sie informiert und zugleich auch unterhält“, erklärt Seminarleiter Golch. „Es wäre schade, darin etwas zu reproduzieren, das man auch im Konzertführer nachlesen oder googeln kann. Da gilt es, einen Blick für das Spezielle zu entwickeln – wie kann ich als angehende Musikwissenschaftlerin mein analytisches Handwerk einsetzen und das Besondere an einem Stück, einem Komponisten, einer Dirigentin oder Solistin spannend vermitteln?“

Christine Möller von der Programmheftredaktion ist begeistert, welche kreativen Zugänge die Studierenden jedes Jahr wieder finden. „Sie haben freie Hand und sollen auch ihren eigenen Stil entwickeln“, sagt sie. Vom fiktiven Streitgespräch zwischen Cosima und Richard Wagner über eine Szene, die aus einem Roman stammen könnte, in der Pariser Musiker in einem Salon zusammensitzen – immer wieder sind ungewöhnliche Perspektiven und Herangehensweisen dabei, die das Heft zu etwas Besonderem machen.

Das Seminar ist bei Studierenden sehr beliebt, die Teilnehmerzahl bewusst auf fünf begrenzt. „Ich habe von jemandem, der letztes Jahr dabei war, gehört, wie viel Freude es macht, und habe mich schon auf eine Teilnahme in diesem Jahr gefreut“, sagt Raphael Landstorfer, der einen Text über Hans Rott und seine „Schicksalssymphonie“ beigesteuert hat. Für alle Beteiligten ist das Seminar arbeitsintensiv: „Bestanden hat man erst, wenn gedruckt wird, bis dahin wird gearbeitet – unter professionellen Standards. Da gehört das Einhalten von Deadlines dazu und auch das Aushalten von konstruktiver Kritik“, sagt Golch.

Da war eine ganz tolle Stimmung im Saal. Für uns Seminarteilnehmer war der Abend ohnehin etwas Besonderes. Aber auch dem Konzertpublikum ist er sicher in Erinnerung geblieben.Felicitas Strobl, Studentin

Die Studierenden haben nicht nur die Möglichkeit, ihre Texte im Programmheft und bei der Konzerteinführung in einem öffentlichen Rahmen zu präsentieren, sondern bekommen flankierend auch die Chance, exklusive Einblicke in den Betrieb der Münchner Philharmoniker zu gewinnen. So steht zum Beispiel ein Probenbesuch auf dem Programm, Gespräche mit Mitgliedern der Direktion oder vom künstlerischen Betriebsbüro, ein Meet and Greet mit dem Dirigenten und der Solistin. „So lernen sie die tägliche Arbeit rund um das Orchester kennen“, erklärt Rebecca Friedman von Spielfeld Klassik.

Ein besonderes Highlight ereignete sich letztes Jahr, als die Solistin Patricia Kopatchinskaja die Studierenden nach einem kurzen Liedzitat aus dem ersten Violinkonzert von Béla Bartók fragte, dessen Herkunft sie interessierte. Die Studierenden fanden in der Literatur unterschiedliche Annahmen dazu, recherchierten mithilfe des Bartók-Archivs in Budapest und fanden schließlich heraus, dass Bartók in seinem Stück einen deutschen Gesellschaftskanon von Hans Kössler zu einem Text von Wilhelm Busch zitiert hatte.

Am Konzertabend wandte sich die Violinistin Kopatchinskaja dann zur Überraschung der Studierenden ans Publikum, erzählte von der Recherche und spielte eine Zugabe, bei der auch das Orchester mit einsetzte und das Publikum vierstimmig im Kanon sang.

„Da war eine ganz tolle Stimmung im Saal“, erzählt Felicitas Strobl, die für das Programmheft über Bartóks Violinkonzert schrieb. „Für uns Seminarteilnehmer war der Abend ohnehin etwas Besonderes. Aber auch dem Konzertpublikum ist er sicher in Erinnerung geblieben.“ Ein Beispiel dafür, wie gewinnbringend die Kooperation für beide Seiten ist – vom Konzertsaal in den Hörsaal und wieder zurück.

Programmheft als pdf ansehen

Musikwissenschaft: Kooperationsprojekt mit den Münchner Philharmonikern

Instagram: Takeover der Projektgruppe Musikwissenschaft im Konzerthaus

LMU-Kulturpartnerschaften: u.a. mit den Münchner Philharmonikern