Abgeschlossene Forschungsprojekte

In unserer Forschung beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, Förderung und Bildung junger Menschen mit Taubheit/Hörbehinderung. Hier finden Sie unsere abgeschlossenen Projekte.

In unserer Forschung beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, Förderung und Bildung junger Menschen mit Taubheit/Hörbehinderung. Hier finden Sie unsere abgeschlossenen Projekte.

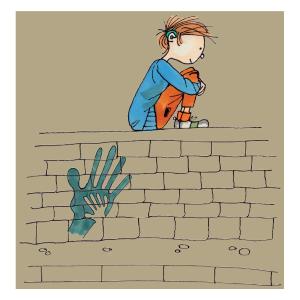

Obwohl Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung für sexualisierte Gewalterfahrungen besonders vulnerabel sind, wurde dieser Gruppe von der empirischen Bildungsforschung bislang wenig Beachtung zuteil. Das Projekt „Digitaler Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung (DigGaH)" stellt aus diesem Grund junge Menschen mit Hörbehinderung in den Mittelpunkt.

Ziele des Vorhabens sind die empirische Erforschung sexualisierter Gewalt im digitalen Raum gegen Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung sowie die daran anschließende Entwicklung von Präventions- und Fortbildungsangeboten zum Schutz dieser Zielgruppe.

Eine Kombination aus Fragebogenerhebung und Einzelinterviews dient der Gewinnung von Erkenntnissen zur Betroffenheit, zu den Erscheinungsformen und den Risikofaktoren von sexualisierter Gewalt in der digitalen Welt bei Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung. Befragt werden 12- bis 17-jährige Schüler:innen an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören.

Zur Etablierung eines digitalen Präventionsangebots für junge Menschen mit Hörbehinderung wird die Webseite „Ben und Stella wissen Bescheid!" der DGfPI in einem partizipativen, mehrstufigen und auf qualitativen Methoden basierenden Prozess erweitert. Die neue Version der Webseite erfüllt nicht nur den Anspruch nach sprachlicher Barrierefreiheit, sondern wird auch auf inhaltlicher Ebene den spezifischen Bedarfen von Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung gerecht.

Um den Schutz vor sexualisierter Gewalt gegen junge Menschen mit Hörbehinderung auch auf schulischer Ebene zu verankern, wird ein evidenzbasiertes Fortbildungsprogramm mit dem Ziel der Professionalisierung pädagogischen Personals zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt im digitalen Raum" entwickelt. Die Evaluation des Fortbildungsprogramms basiert auf einem Pretest-Posttest-Design mit Experimental- und Kontrollgruppe. Die Fortbildung steht nach Abschluss des Forschungsprojektes über das ZiBB in Dortmund für pädagogisches Personal zur Verfügung.

Neben der erweiterten Webseite „Ben und Stella wissen Bescheid!" und dem evidenzbasierten Fortbildungsprogramm tragen praxisorientierte Transfertage zur Prävention vor sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten bei.

Junge Menschen mit Behinderung sind in hohem Maße von sexualisierter Gewalt im realphysischen und digitalen Raum betroffen. Vor dem Hintergrund unzureichender sexueller Aufklärung im familiären und schulischen Umfeld nimmt die von Erwachsenen unabhängige sexuelle Bildung über Medien einen zentralen Stellenwert bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ein. Im Vergleich zu Jugendlichen ohne Behinderung können Jugendliche mit Behinderung nicht auf ein vielfältiges mediales Angebot zur sexuellen Bildung und Aufklärung zurückgreifen. In den letzten Jahren wurden jedoch erste Bildungsmedien speziell für junge Menschen mit Behinderung zu den Themen „Liebe und Sexualität“ und „Prävention sexualisierter Gewalt“ in Deutscher Gebärdensprache, Leichter Sprache und einfacher Sprache entwickelt.

Mit dem Transferprojekt „Bildungsmedien zur sexuellen Bildung und zur Prävention sexualisierter Gewalt für junge Menschen mit Behinderung“ wird das Ziel verfolgt, existierende Bildungsmedien aus dem deutschsprachigen Raum in printmedialer und digitaler Form für junge Menschen mit Behinderung sowie deren Lehrkräfte und Fachkräfte in der Praxis kriteriengeleitet sowie text- und bildbasiert zusammenzufassen, um damit deren Etablierung in der Praxis zu erhöhen. Das Projekt knüpft an den bestehenden Aufklärungs- und Informationsdefiziten an, indem der Zugang zu existierenden medialen Bildungsangeboten über eine Zusammenfassung in digitaler Form erleichtert wird. Die digitale Übersicht gliedert sich in zwei Themenschwerpunkte:

1) Liebe und Sexualität

2) Prävention sexualisierter Gewalt

Jeder Themenschwerpunkt gliedert sich wiederum in eine kriteriengeleitete tabellarische Übersicht, eine Kurzbeschreibung des Mediums in Textform und in Visualisierungen in Form von Bildern.

Das Forschungsprojekt wird binational in Kooperation zwischen der Abteilung Hörgeschädigtenpädagogik der Comenius Universität Bratislava und dem Lehrstuhl für Sonderpädagogik – Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation einschließlich inklusiver Pädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt.

Zielstellungen des Projektes sind:

Die Umsetzung folgt einem partizipativen, qualitativen und komparativen Forschungsvorgehen.

Mediennutzung von Jugendlichen mit Hörbehinderung - eine Adaption der JIM-Studie (JIM-AhoJ)

Auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene sind für die Gesamtheit der Gruppe von Menschen mit Hörbehinderung nur wenige Daten zur Mediennutzung vorhanden. Insbesondere der Jugendbereich wurde bislang nicht differenziert betrachtet und erforscht. In der heutigen Zeit haben Medien jedoch höchste Relevanz für gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Bedürfnisbefriedigung. Dies zeigen verschiedene Forschungsarbeiten zur Mediennutzung von Menschen ohne Hörbehinderung. Einige dieser Projekte legten einen besonderen Fokus auf den Jugendbereich. Die meisten Heranwachsenden verfügen über verschiedene Medientechnik, besitzen eigene Geräte und verbringen mit diesen durchschnittlich über drei Stunden täglich. Diese Ergebnisse bestätigt auch der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest, der im Rahmen der JIM-Studie seit über 20 Jahren Daten zur Mediennutzung von Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren erhebt.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wird die JIM-Studie für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Hörbehinderung adaptiert. Ziel ist es, Daten zur Mediennutzung von 14- bis 21-jährigen Jugendlichen mit Hörbehinderung in Deutschland zu gewinnen.

Mit Hilfe einer onlinebasierten Umfrage werden folgende Bereiche erfasst: Freizeitaktivitäten, Internetnutzung, (Online-)Spiele, Mobbing, Fernsehen, Streaming, YouTube und Geräteausstattung. Durch die Untersuchung werden nicht nur erstmals Kenntnisse zur Mediennutzung von Heranwachsenden mit Hörbehinderung gewonnen. Ebenso lassen sich daraus möglicherweise wichtige Rückschlüsse auf Voraussetzungen, Chancen und Barrieren ziehen, die den Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten eröffnen.

Kinderarmut an Bildungseinrichtungen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Das Thema Kinderarmut im Kontext einer Hörbehinderung fand bislang national sowie international kaum Berücksichtigung. In Anbetracht der zunehmenden Anzahl sozial deprivierter junger Menschen in Deutschland und des herrschenden Forschungsdesiderats in der Hörgeschädigtenpädagogik ist es das Ziel dieser Untersuchung, im Rahmen einer bundesweiten Erhebung erstmals Daten zur Armutsbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen an Bildungseinrichtungen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation zu gewinnen und die Auswirkungen prekärer Lebensverhältnisse auf die Lebenslagen junger Menschen mit Hörbehinderung zu erfassen.

Als forschungsmethodisches Grundgerüst diente das in der AWO-ISS-Studie verwendete kindbezogene Armutskonzept. Um bundesweit Erkenntnisse hinsichtlich der Häufigkeiten und Erscheinungsformen von in Armut lebenden Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung zu erhalten, wurde eine quantitativ ausgerichtete Fragebogenuntersuchung gewählt. Die Messung von Armut erfolgte in dieser Untersuchung mehrdimensional und basierte auf der subjektiven Einschätzung vorgegebener Kriterien seitens der pädagogischen Fachkräfte. An der Erhebung beteiligten sich von insgesamt 62 Einrichtungen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Deutschland 20 Einrichtungen. Es liegen die Daten von 1411 Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung vor.

Die ersten Ergebnisse belegen das deutlich erhöhte Armutsrisiko von Kindern mit Hörbehinderung und zeigen, dass eine intensive Befassung mit der Thematik sowohl in der Forschung als auch pädagogischen Praxis dringend erforderlich ist.

Untersuchung der Wirksamkeit eines Programms zur Förderung von hörbehinderten Kindern im exekutiven System

Anlass für das Projekt sind zahlreiche Forschungsarbeiten zur Häufigkeit exekutiver Dysfunktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Hörbehinderung. Demnach sind Kinder und Jugendliche an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören vier- bis fünfmal häufiger von exekutiven Dysfunktionen betroffen verglichen mit Kindern und Jugendlichen ohne Hörbehinderung. Programme zur Förderung exekutiver Funktionen hörbehinderter Kinder fehlen sowohl im deutschen als auch angloamerikanischen Sprachraum. In Anbetracht der hohen Prävalenzrate, zunehmender inklusiver Beschulung hörbehinderter Kinder und Jugendlicher und der Schlüsselfunktion, welche exekutiven Funktionen für Lern- und Entwicklungsprozesse zukommt, sind Programme zur Förderung hörgeschädigter Kinder dringend erforderlich.

Mit dem Programm Hexe wurde erstmals ein Programm zur Förderung der exekutiven Funktionen von Kindern mit Hörbehinderung konzipiert. Das Programm Hexe knüpft an die wissenschaftlich gesicherten Einflüsse auf die exekutiven Funktionen im Kindesalter an: Diese sind achtsamkeitsbasierte Interventionen, verschiedene sportliche Aktivitäten wie Laufen, Fitnesstraining, Kampfsport und Yoga. Diese förderlichen Einflüsse sind bislang noch in kein Curriculum überführt worden, welches eine Umsetzung an den Schulen ermöglichen würde: Hexe wirkt dem vorgestellten Forschungsdesiderat entgegen, indem es speziell auf Kinder mit Hörbehinderung ausgerichtet ist, alle exekutiven Funktionen integriert und auf einem körperlich-kognitiven Ansatz basiert. Zur Überprüfung der Wirksamkeit des Programms Hexe wird ein quasi-experimentelles Wartekontrollgruppendesign mit Pre-/Post-/Follow-up Erhebung verwendet. An der Untersuchung nehmen vier SBBZ mit dem Förderschwerpunkt Hören und insgesamt 60 hörbehinderten Schüler:innen teil. In der Pretestphase werden die Schüler:innen mit verschiedene neuropsychologischen Testverfahren überprüft. Es folgt an Schulen der Treatmentgruppe die Intervention über einen Zeitraum von acht Wochen. Nach der ersten Interventionsphase folgt eine Posttestphase, bevor an Schulen der Wartekontrollgruppe die Intervention über einen Zeitraum von acht Wochen durchgeführt wird. An diese Phase schließen sich eine weitere Posttestphase sowie ein Follow-up an.

Folgeuntersuchungen zur Überprüfung der Wirksamkeit an einer größeren Anzahl an Schüler:innen sowie zur Erfassung des Einflusses der sportlichen bzw. kognitiven Aktivität sind geplant.

Soziale Teilhabe von Grundschülerinnen und Grundschülern mit Hörschädigung in der Inklusion

Etwa 50 % der Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich Hören werden in Deutschland in inklusiven Bildungssettings unterrichtet – mehr als 90 % dieser Schülerinnen und Schüler einzelinklusiv. Da die soziale Teilhabe ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der Qualität schulischer Inklusion darstellt, werden in dieser Studie die Partizipationschancen von Grundschülerinnen und Grundschülern mit Hörschädigung in entsprechenden Bildungssettings untersucht und verschiedene Einflussfaktoren analysiert.

Auf der Grundlage standardisierter Fragebögen beurteilen die Grundschullehrkräfte die soziale Teilhabe, Lebensqualität, sozialen und kommunikativen Kompetenzen, Verhaltensauffälligkeiten sowie Bullying- und Viktimisierungserfahrungen von Grundschülerinnen und Grundschülern mit Hörschädigung. Die Einstellungen der befragten Lehrkräfte zur Inklusion werden ebenfalls erfasst. Es liegen die Datensätze von 126 Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung im Alter zwischen sechs und zehn Jahren vor.

Insgesamt zeigt sich, dass die befragten Grundschullehrkräfte die soziale Teilhabe von Kindern mit Hörschädigung im Grundschulalter als positiv beurteilen. Soziale und kommunikative Kompetenzen sowie das Vorliegen von Verhaltensauffälligkeiten erweisen sich als relevante Prädiktoren für die Partizipationschancen dieser Zielgruppe. Zusammen mit den kindlichen Verhaltensauffälligkeiten besitzen die Partizipationschancen direkte Vorhersagekraft für die Lebensqualität.

Exekutive Funktionen von Kindern mit geistiger Behinderung und/oder Hörbehinderung

Exekutive Funktionen (EF) umfassen eine Reihe von höheren kognitiven Prozessen. Sie steuern und regulieren das Zusammenspiel von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen und werden daher als kognitive Kontrollfunktionen verstanden. Dazu gehören die Fähigkeiten, impulsive Reaktionen zu hemmen, den Fokus der Aufmerksamkeit flexibel zu verändern, Informationen im Arbeitsgedächtnis mental präsent zu halten und Handlungsschritte zu planen. EF spielen also eine zentrale Rolle für erfolgreiches Lernen und Problemlösen. Während die Bedeutung exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen ohne Behinderungen umfassend erforscht wurde, gilt das für Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und/oder Hörbehinderung nicht. Gleichzeitig belegen erste Forschungsergebnisse eine deutlich erhöhte Rate exekutiver Dysfunktionen bei den genannten Zielgruppen.

Ziel des Forschungsprojekts ist der Vergleich der exekutiven Funktionen von Kindern im Alter von acht bis zehn Jahren mit einer geistigen Behinderung, Hörbehinderung oder einem kombinierten Förderbedarf (n = 120). Daneben sollen der Einfluss der kommunikativen Kompetenzen und körperlichen Aktivität auf die Entwicklung des exekutiven Systems überprüft werden. Als Erhebungsinstrumente werden der Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in einer deutschen Übersetzung und der Kommunikative Kompetenzindikator eingesetzt. Zusätzlich wird die körperliche Aktivität der Probanden beurteilt.