Beschreibung des Studienfachs

©

Mit Kindern über ihre Lebensfragen ins Gespräch zu kommen – das ermöglicht der Religionsunterricht. Im Studium Evangelische Religionslehre werden die wissenschaftlichen Grundlagen dafür gelegt.

Das Theologiestudium ist ein äußerst vielfältiges Studium, da die Teildisziplinen der Theologie sehr breit aufgestellt sind.

Sie lernen im Theologiestudium, sich kritisch mit den biblischen Texten und ihrer Bedeutung für die Gegenwart auseinanderzusetzen. Das Studium des Alten Testaments gibt einen Überblick über die Geschichte Israels, die alttestamentlichen Schriften und deren Inhalt sowie über deren Theologie. Dazu dienen Veranstaltungen zur Bibelkunde, zur Exegese wie zu den theologischen Konzeptionen und Intentionen der biblischen Bücher. Dies trägt auch dazu bei, sich der jüdischen Wurzeln der christlichen Tradition bewusst zu werden. Die Veranstaltungen im Bereich des Neuen Testaments behandeln den Inhalt, die Entstehung, Auslegung und Theologie der neutestamentlichen Schriften. Das Wirken und die Verkündigung Jesu und des Apostels Paulus stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie das Vertrautwerden mit der theologischen Gedankenwelt und den Themen des Neuen Testaments. Im Fach Kirchengeschichte geht es neben der Einführung in einen methodisch-kritischen Umgang mit der Geschichte und Quellen um die Beschäftigung mit der Entstehung und der Entwicklung des Christentums bis heute. Die Systematische Theologie reflektiert den christlichen Glauben in seiner Bedeutung für die Gegenwart. Die Religionswissenschaft beschäftigt sich sowohl mit dem Phänomen Religion als auch mit den religiösen Traditionen. In der Praktischen Theologie steht für Lehramtsstudierende die Religionspädagogik im Mittelpunkt. Religionspädagogik reflektiert, wie und wo Menschen Religion lernen und fokussiert dabei die Gestaltung des Religionsunterrichts in besonderer Weise, führt aber auch über den Religionsunterricht hinaus. So lernen Sie, die Schülerinnen und Schüler als Subjekte in ihren sozialen Bezügen wahrzunehmen und dabei auch die außerschulischen Lernorte zu berücksichtigen sowie Religion im Schulleben (z.B. Schulseelsorge) zu gestalten.

„Wie sehen Sie das eigentlich? Glauben Sie das wirklich?“ – Nicht selten werden Religionslehrkräften von den Schülerinnen und Schüler diese oder ähnliche Fragen gestellt. Es ist eine besondere Lernchance des Religionsunterrichts, dass Schülerinnen und Schülern sich mit der erkennbaren Positionalität der Religionslehrkräfte auseinandersetzen können. Das setzt seitens der Lehrkräfte voraus, dass sie sich selbst mit den Gegenständen und ihrer Bedeutung für ihr Leben befasst haben. Das Theologiestudium bietet dafür Raum: In Seminaren, in Vocatio-Gesprächen, im Universitätsgottesdienst, durch die Kirchliche Studierendenbegleitung und nicht zuletzt durch die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs.

In den Lehrveranstaltungen lernen Sie gemeinsam mit Studierenden, die Theologie fürs Pfarramt oder fürs Lehramt studieren, vertiefen aber auch schulformspezifische Fragestellungen. Zudem finden Kooperationsveranstaltungen, u.a. mit der katholischen Religionspädagogik statt, sodass Sie für die Herausforderungen eines zukunftsfähigen Religionsunterrichts gut aufgestellt sind.

Evangelische Theologie Flyer (PDF, 4.508 KB)

Erwünschtes Profil

Wenn Sie Religionslehrerin oder Religionslehrer werden wollen, so gehören nicht nur ein Studium und die Bereitschaft dazu, sich entsprechendes Wissen anzueignen, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung ist sehr wichtig. Anders als in vielen anderen Fächern spielt nämlich die gesamte Biographie, die Person, ihre Lebensvollzüge und Werthaltungen eine Rolle bei der Ausübung des Berufs. Dies alles lässt sich nicht einfach "lernen" und ist individuell ganz unterschiedlich ausgeprägt. Doch ist die Entwicklung einer beruflichen Identität ein Prozess, der bereits in und neben der Ausbildung und dem Studium beginnt. Das Wachsen und die Persönlichkeitsbildung gehört zu diesem Studium dazu, insofern es auch immer um eine kritische Reflexion der eigenen religiösen Bildungsprozesse geht. Das Studium an der Münchner Fakultät – wie auch die kirchliche Studienbegleitung – bieten hierzu eine Reihe von Angeboten zur Beratung, Reflexion und Begleitung, aber auch Veranstaltungen, in denen die Spiritualität und deren Entwicklung thematisiert werden.

Da der Religionsunterricht mitunter weit über eine reine Vermittlung von religiösen Inhalten hinausgeht, trägt die christliche Haltung der Lehrenden maßgeblich zu dessen Gelingen bei. Des Weiteren wird von Ihnen pädagogische, mitunter auch seelsorgerische Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern erwartet. Lehrkräfte müssen mit Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, unterschiedlicher Begabung und Leistungsfähigkeit umgehen können. Offenheit, Sensibilität im Umgang mit Menschen und die Bereitschaft zur Kommunikation sind daher weitere Bestandteile der persönlichen Kompetenz.

Anforderungen eines Lehramtsstudiums zur Ausbildung als Religionslehrerin oder -Iehrer ergeben sich auch daraus, dass Theologie viel mit "lesen Lernen" und sprachlicher Vermittlung zu tun hat. Es bedarf eines tiefgehenden Interesses für Texte und Quellen sowie der Freude an der Lektüre. Ebenso erwünscht ist ein Interesse an historischen Zusammenhängen - von der Antike bis in die Gegenwart - sowie die Bereitschaft zur Offenheit im Denken und zur Diskussion.

Haben Sie die Informationsfilme über die Lehramtsfächer schon gesehen?

Sie bekommen einen Überblick, was im Studium auf Sie zukommt und welche Voraussetzungen Sie mitbringen sollten. Schauen Sie doch mal rein!

Alle Informationen zum Studiengang finden Sie kompakt zusammengefasst im Infoblatt. (PDF, 574 KB)

Fakten auf einen Blick

- Studiengang

- Evangelische Religionslehre (Lehramt / Grundschule)

- Abschlussgrad

- Lehramt Staatsexamen

- Fachtyp

- Unterrichtsfach

- Regelstudienzeit

- 7 Fachsemester

- Mindeststudienzeit

- 6 Fachsemester

Bewerbung und Zulassung

- Formale Studienvoraussetzung

- Hochschulzugangsberechtigung

- Zulassungsmodus 1. Semester

- Freie Studiengänge

- Zulassungsmodus höheres Semester

- Freier Zugang

- Link zum Fach

- Lehramt Evangelische Theologie

Ihr Weg zum Studienplatz

Der Studiengang im Detail

Studienaufbau Beginn AB Wintersemester 2019/20201.

1. Semester

P1: Propädeutik

- Übung: Bibelkunde Altes Testament (3 ECTS)

- Vorlesung: Einführung in die Systematische Theologie (3 ECTS)

- Grundkurs: Glaubenkenntnis und christliche Handlungsorientierung (6 ECTS)

2. Semester

P1: Propädeutik

- Übung: Bibelkunde Neues Testament (3 ECTS)

- Vorlesung: Kirchengeschichte im Überblich (3 ECTS)

- Grundkurs: Reformation (6 ECTS)

3. Semester

P4: Altes Testament

- Vorlesung: Einführung in das Alte Testament (3 ECTS)

- Vorlesung: Einführung in das Neue Testament (3 ECTS)

- Proseminar: Grundkurs Religionspädagogik (3 ECTS)

- Seminar: Theologische Themen im Religionsunterricht (3 ECTS)

4. Semester

P4: Altes Testament

- Grundkurs: Theologie des Alten Testaments (3 ECTS)

- Grundkurs: Theologie des Neuen Testaments (3 ECTS)

- Seminar: Didaktisch-methodischer Kurs (3 ECTS)

- Seminar: Europäische Religionsgeschichte: Islam (3 ECTS)

5. Semester

P7: Religionswissenschaften

- Seminar: Europäische Religionsgeschichte: Judentum (3 ECTS)

- Vorlesung: Grundlagen der Religionswissenschaft (3 ECTS)

6. Semester

P8: Fachwissenschaftliche Vertiefung

- Übung: Vertiefung Biblische Theologie (3 ECTS)

- Übung: Vertiefung Dogmatik (3 ECTS)

7. Semester

P8: Fachwissenschaftliche Vertiefung

- Übung: Vertiefung Ethik (3 ECTS)

- Übung: Vertiefung Fachdidaktik (3 ECTS)

Studienaufbau Beginn VOR Wintersemester 2019/20201.

1. Semester

P1: Biblische Theologie - Geschichte Israels

- Vorlesung: Geschichte Israels (3 ECTS)

- Vorlesung: Grundzüge der Dogmatik unter besonderer Berücksichtigung des 20. Jahrhunderts und ökumenischer Fragestellungen (3 ECTS)

- Proseminar: Theorie der Ethik und angewandte Ethik im Überblick (6 ECTS)

2. Semester

P1: Biblische Theologie - Geschichte Israels

- Übung: Bibelkunde Altes Testament (3 ECTS)

- Proseminar: Das Glaubensbekenntnis (3 ECTS)

- Vorlesung: Grundprobleme der Religionswissenschaft (3 ECTS)

- Übung: Judentum in seinen literarischen Traditionen (3 ECTS)

3. Semester

P3: Religionswissenschaft

- Übung: Islam in Geschichte und Transformationen (3 ECTS)

- Proseminar: Verkündigung, Wirken und Leben Jesu (3 ECTS)

- Grundkurs: Exegese und Bibelkunde des Neuen Testaments (3 ECTS)

- Grundkurs: Religionspädagogik (3 ECTS)

4. Semester

P5: Fachdidaktik

- Seminar: Biblische Themen im Religionsunterricht (6 ECTS)

- Seminar: Didaktisch-methodischer Kurs (3 ECTS)

- Seminar: Theologie des Alten Testaments (3 ECTS)

5. Semester

P6: Biblische Theologie - Theologische Grundfragen der biblischen Bücher

- Vorlesung: Theologische Grundfragen des Neuen Testaments (3 ECTS)

- Proseminar: Martin Luther und die Reformation (3 ECTS)

6. Semester

P7: Kirchengeschichte

- Seminar: Geschichte christlicher Kirchen und Gruppen (3 ECTS)

- Vorlesung: Grundthemen der Kirchengeschichte (3 ECTS)

7. Semester

P8: Systematische Theologie - Gotteslehre und Ethik

- Vorlesung: Geschichte der Ethik (3 ECTS)

- Vorlesung: Grundfragen der Gotteslehre (3 ECTS)

zwei Wahlpflichtveranstaltungen sind aus P 9.0.1 bis P 9.0.17 zu wählen (je 3 ECTS)

Alle Studierende, die Englisch nicht als Unterrichtsfach gewählt haben, müssen bei der Anmeldung zur Ersten Staatsprüfung Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 nachweisen. Generell wird empfohlen, die entsprechenden Sprachkenntnisse schon zu Beginn des Studiums zu erwerben. Die Definition dieser Kenntnisse und die möglichen Nachweise entnehmen Sie der Website: www.mzl.lmu.de/faq

Basisqualifikationen

Studierende der Didaktik der Grundschule müssen in den drei Fächern Sport, Musik und Kunst jeweils einen Nachweis der Basisqualifikation erbringen. Wer eines der Fächer als Didaktik- bzw. Unterrichtsfach gewählt hat, muss für dieses keinen Nachweis vorweisen (LPO I 2008, § 36, Abs. 1).

Weitere Informationen unter Basisqualifikation beim MZL

EWS

Das Erziehungswissenschaftliche Studium (EWS) umfasst die Fächer Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik und Psychologie.

In diesen drei Bereichen müssen insgesamt 36 ECTS-Punkte erbracht werden. Vgl. hierzu auch die Übersichten zum EWS.

GWS

Aus den Gesellschaftswissenschaften (GWS) müssen insgesamt mindestens 9 Leistungspunkte eingebracht werden, die aus Politikwissenschaft, Soziologie oder Volkskunde sowie Theologie oder Philosophie gewählt werden können.

Dabei sind mindestens 3 Leistungspunkte aus dem Bereich Theologie bzw. Philosophie zu erbringen. Bei Fächerverbindungen mit Evangelischer oder Katholischer Religionslehre oder wenn Evangelische oder Katholische Religionslehre im Rahmen der Didaktik der Grundschule gewählt wird, müssen mindestens 6 Leistungspunkte aus dem Bereich Evangelische bzw. Katholische Theologie eingebracht werden.

Mit Hilfe der Praktika werden Studierende frühzeitig in das Berufsfeld Schule eingeführt. Um die Eignung und Neigung zu prüfen, sollte idealerweise vor Beginn des Studiums (auch während des Studiums möglich) in Eigenregie ein Orientierungspraktikum absolviert werden. Um die richtige Studienwahl zu treffen, können innerhalb dieses Praktikums unterschiedliche Schularten besucht werden. Während des Studiums sind ein pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum und zwei studienbegleitende fachdidaktische Praktika in der Schule zu absolvieren. Zusätzlich muss selbstständig das Betriebspraktikum organisiert werden. Dieses kann dazu genutzt werden, alternative Berufe zu erproben. Für Studierende des Lehramts an Grundschulen sind folgende Praktika zu absolvieren:

- ein Orientierungspraktikum

- ein Betriebspraktikum

- ein pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum (das Schulpraktikum umfasst einen Zeitraum von 150 bis 160 Unterrichtsstunden und ist innerhalb von zwei aufeinander folgenden Schulhalbjahren zu absolvieren)

- ein studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum in einem Ihrer Studienfächer (nicht in Psychologie und nicht in einem Erweiterungsfach).

- ein zusätzliches studienbegleitendes Praktikum im Zusammenhang mit dem Studium der Didaktik der Grundschule nach Maßgabe des § 36 LPO I.

Weitere Informationen finden Sie unter "Lehramt Grundschule" und auf der Seite des Praktikumsamtes.

Den Abschluss des Lehramtsstudiums bildet die erste Staatsprüfung, die aus zwei Teilen besteht: aus den Ergebnissen der Modulprüfungen während des Studiums (40 %) und aus dem ersten Staatsexamen (60 %). Sobald die Anzahl von 213 ECTS-Punkten nach den Vorgaben der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnungen erreicht ist, kann man zur Ersten Staatsprüfung zugelassen werden. Weitere fachliche Zulassungsvoraussetzungen und die Prüfungsteile zur ersten Staatsprüfung sind der aktuellen Lehramtsprüfungsordnung I (2008) zu entnehmen. Die Anmeldung erfolgt bei der Außenstelle des Prüfungsamtes. (Kontakt siehe unten)

Die „Schriftliche Hausarbeit“ im Umfang von 12 ECTS Punkten ist in einem Fach der gewählten Fächerverbindung oder in den Erziehungswissenschaften (oder ggf. interdisziplinär) während des Studiums anzufertigen. Der genaue Umfang sowie weitere Informationen sind bei dem jeweiligen Fach zu erfragen.

Fächerkombination

Im Rahmen des Studiengangs Lehramt Grundschule muss das Unterrichtsfach immer mit der Grundschulpädagogik und -didaktik kombiniert werden. Vgl. hierzu auch die allgemeinen Informationen zum Lehramt Grundschule.

Angebote zur Studienorientierung

Informationsmaterial:

- Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen der Evang.-Theol. Fakultät für das jeweilige Semester (erhältlich bei der Fachstudienberatung).

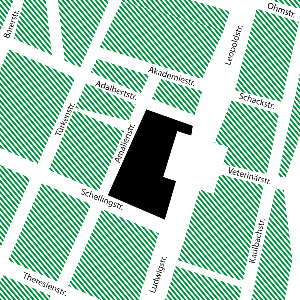

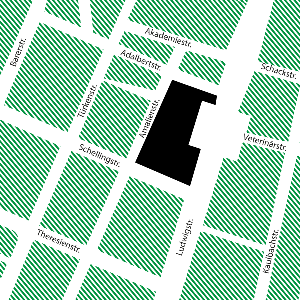

- Theologie studieren. Eine Informationsschrift der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (erhältlich beim Landeskirchenamt, Katharina-von-Bora-Str. 11, 80333 München).

Studien- und Facheinführende Literatur:

- Michael Roth (Hg.), Leitfaden Theologiestudium, Göttingen 2004.

-

Studieren probieren, Campustag, Online-Schnupperstunden, uvm.

-

Fachschaft Evangelische Theologie

-

O-Phase Lehramt

-

Lehrer:in werden – die richtige Wahl?

-

Orientierungs- und Entscheidungsberatung

Evangelisch-Theologische Fakultät

Sprechstunden, Aushänge, Änderungen des Lehrangebots

Fachstudienberatung Lehramt Evangelische Religionslehre

Inhaltliche und spezifische Fragen des Studiums, Studienaufbau, Stundenplan, fachliche Schwerpunkte

Studienberatung Lehramt

Münchener Zentrum für Lehrerbildung

Studienberatung in allgemeinen und fächerübergreifenden Fragen für die Lehrämter Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Gymnasium und Realschule

Zentrale Studienberatung

Praktikumsamt des Münchener Zentrums für Lehrerbildung

für Grund-, Mittel- und Förderschulen

Praktikumsanmeldung, Praktikumsanerkennung

Prüfungsamt für Geistes- und Sozialwissenschaften

Prüfungsangelegenheiten, Prüfungsanmeldung, Semesteranrechnungsbescheide

Außenstelle des Prüfungsamts für alle Lehrämter an öffentlichen Schulen

Zuständigkeitsbereich:

Anmeldung, Zulassung und Durchführung der Ersten Staatsexamensprüfung nach der Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) für alle Lehrämter an öffentlichen Schulen